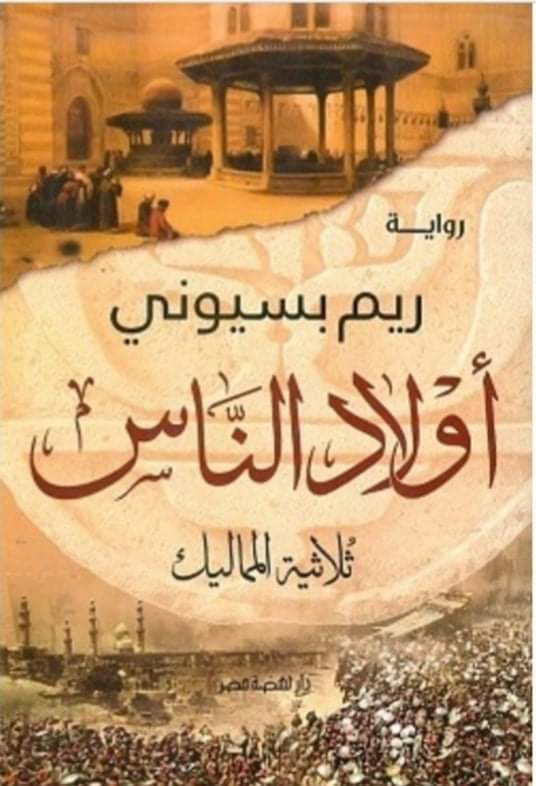

ننشر جزءا من “أولاد الناس..ثلاثية المماليك” الفائزة بـ “نجيب محفوظ للرواية”

ينشر”اليوم السابع” جزءا من رواية الكاتبة ريم بسيونى الفائزة بجائزة “نجيب محفوظ للرواية فى مصر والعالم العربى” لعام 2019 / 2020، لأفضل رواية مصرية عن روايتها “أولاد الناس.. ثلاثية المماليك”، التى أعلن عنها المجلس الأعلى للثقافة، بأمانة الدكتور هشام عزمى، والتى تنظمها إدارة المسابقات برئاسة ماجدة رفاعى، والتابعة للإدارة المركزية للشعب واللجان الثقافية برئاسة الدكتور شريف عوض، وتبلغ قيمة جوائزها 75 ألف جنيه لأفضل رواية مصرية، و75 ألف جنيه لأفضل رواية عربية.

.jpg)

الكاتبة ريم بسيونى

ومن الرواية:

“كان قد نذر أنه سيقوم بزيارة قبر والديه وحده، وسيدفن التصميم فى مسجدهما وسيوزع على روحيهما الخبز والسكر، ولن يصطحب أيًا من إخوته، فقد أراد مرة واحدة أن يتقابل مع والديه دون حاجز ودون مفسر للماضي…خطف الأطفال الحلوى من بين أصابعه، وأخرج هو التصميم، واتجه إلى قبر أبيه، جلس أمامه ورفع الأوراق وقال في صوت متأثر: أبي، تتذكر الباب في قصر السلطان؟ لابد أنك تتذكر.

تكلمنا عنه في زيارتنا للسلطان، كنت فخورًا بي لأنني شجاع، بنيت بابًا أفضل منه آلالف المرات. لا تغضب مني؛ لأنني لم أصبح محاربَا مثلك، ما بنيته يخلد ذكراك ويبقى بعد فناء البشر، ما أسهل فناء البشر، بعد الوباء شعرت بضآلة الإنسان وتفاهته، أريد للأوراق أن تبقى بجانب رأسك دومًا، رسمت لك المسجد، ورسمت لك الباب.

لا أدرى متى سآتي لأزورك من جديد، ولكنني أريد أن أخبرك كم أحبك، أراك في مخيلتي طويلًا مهابًا ومحاربًا عادلًا، وأسمع عنك كل خير، كنت رجلًا مختلفًا، وجازفت وابتكرت، أتمنى أن أكون مثلك بطريقة ما، تتذكر، انتظرت أعوامًا لتهدي أمي المصحف المرصع بالذهب، تعرف لابد أنك تعرف أن الحروب تذهب هباء لو لم نسجلها ونخلدها بالعمائر، لا وباء يقتل العمائر ولاغدر يغتالها.

غلاف الرواية

أعرف أنك تسمعنى، وأعرف أنك فخور بصرحي، أعدك بأن اسمك سيتردد إلى أبد الآبدين، تستحق هذا؛ فقد كنت رجلًا غير عادي، أحبك، اعذرني إن كنت أعبر عن مشاعري وكأنني لست محاربَا، ولكنها لحظات ربما لا تتكرر.

ظل ساكنَا أمام القبر برهة، ثم اتجه إلى قبر أمه، وقال في رفق: مازلتُ أتذكر تشبثك بي يوم وفاتك، ترى أكنت تخافين عليّ أم تنادين أبي، عيناك كانت ممتلئتين بالحنان دومًا، أمي، أردت أن أحب بكل نفسي، وأحببت هذا الصرح. وانتهيت من البناء والنفس لم تزل تتمنى وتنتظر، لعل سجدات الطالبين داخل المسجد الذي شيدته تغفر الذنوب وتعوض الفقد والحزن، كُتِب علي الحزن على ما يبدو، تفهمين، أنت لابد تعرفين، عيناك تسبران الأغوار وتصلان إلى ما لم يصل إليه غيرك، أمي! قبَّل قبرها في رفق ورحل….كان يزور المسجد بين الحين والآخر، ويجلس بين أركانه يستمع إلى شهقات الحاضرين ويفتخر في صمت.

لبلوغ المراد فناءٌ من نوع خاص، وفجوة الأضلع بعد خروج المارد تعذبه وتَخِزُه من حين إلى آخر، وكان يعرف ويوقن أنه لن يستطيع أن يقوم بإبداع آخر، وأن مأساة المبدع هي انسكاب المارد من داخله، لم يزل معذبًا أحيانًا وراضيًا بعض الوقت، ومنتظرًا الوصول كثيرًا… ولم يتبقَ من السلطان الشاب سوى صرح لم يبنِ مثله أحد من السلاطين، لا دفن فيه ولا رأى نهايته وجماله….ولكنه لم يزل يعطي للمدينة لونًا براقًا زاهدًا وينطق بكلمات كثيرة، ويشهد بأن وسط المؤامرات يأتي الإبداع، وفي رحم الحزن تولد العظم، وبين حنايا القتل تنتشر الحضارات وتترعرع. شاهد المسجد على العمر.

لا أحد يعرف السلطان حسن ولا كيف مات، ولم يعرف العامة اسم المهندس إلا بعد عمر طويل….مسجد الأمير محمد بن عبد الله المحسني الذي دفن فيه مع زوجته وبعض أبنائه وأحفاده هُدم في زلزال القاهرة في بداية القرن العشرين، ولكن بقيت بعض أركانه، وبقى حائط المدفن حيث اسم الأمير وزوجته زينب. كان له زوجة واحدة، ولم يملك أيّ جَوارٍ…أما مسجد السلطان حسن الذي شيَّده وصمَّمه الابن محمد بن بيليك المحسني فلم يزل تحفة فنية في العمارة والبناء، لا يضاهيه مسجد آخر في القاهرة، ولا في كل بلاد المسلمين.”

.jpg)