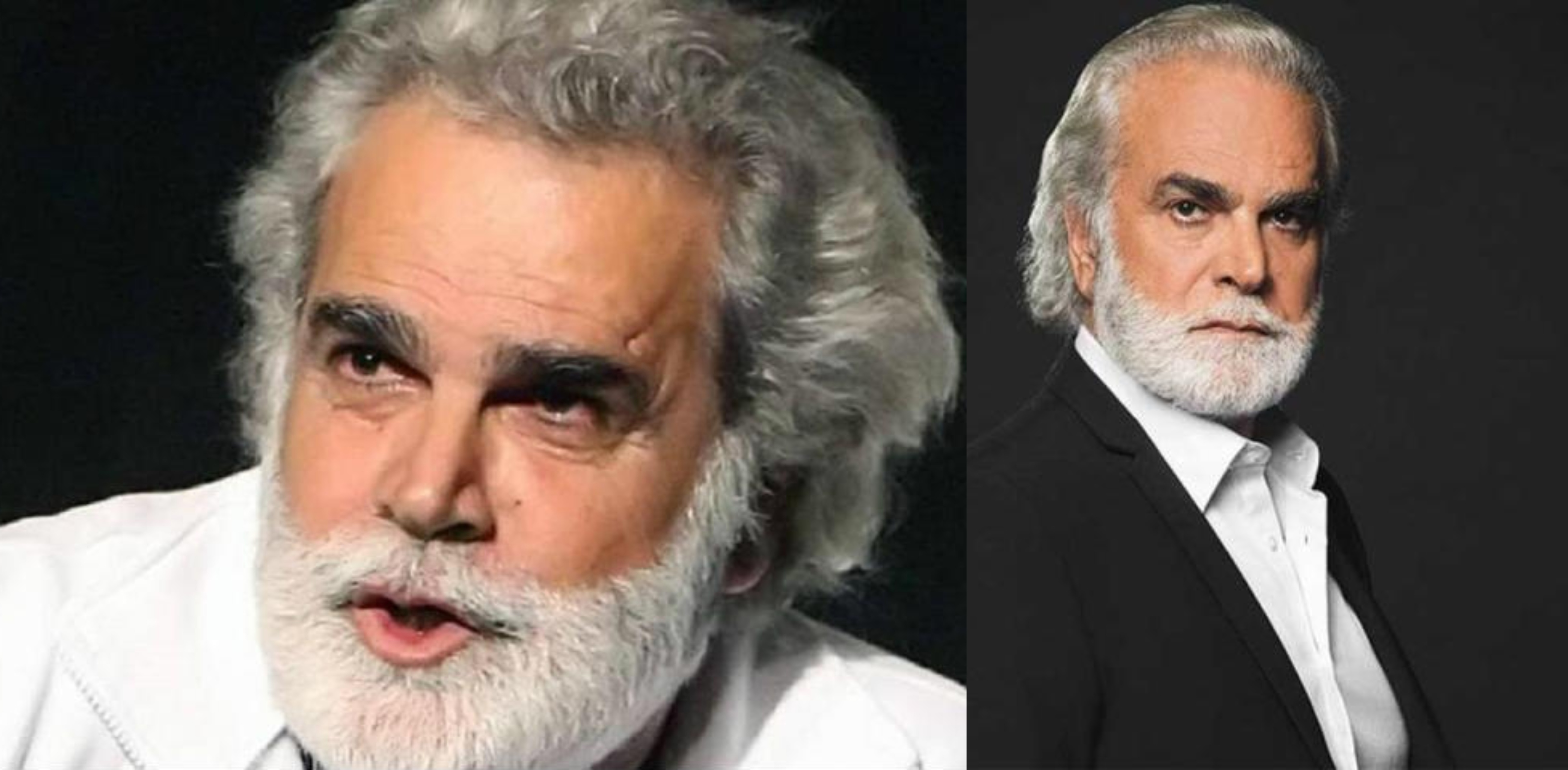

الفنان اللبنانى رفيق على أحمد يقدم رسالة اليوم العربى للمسرح 10 يناير

اختارت الأمانة العامة للهيئة العربية للمسرح، الفنان اللبناني رفيق علي أحمد، ليكون صاحب رسالة اليوم العربي للمسرح، الذي يصادف العاشر من يناير المقبل، وبهذا يكون رفيق علي أحمد القامة العربية الخامسة عشرة، التي تلقي رسالة اليوم العربي للمسرح في “اليونسكو” بالعاصمة الفرنسية باريس.

اختار رفيق علي أحمد عنوان ” الحياة مسرح،المسرح حياة” وهذا هو نص الكلمة التي سيلقيها:

اليوم وأكثر من أي وقت مضى تبدو الحاجة ماسة إلى المسرح. ففي زمن التواصل “اللا إنساني” الذي فرضته التكنولوجيا الحديثة، يغدو المسرح مكان اللقاء الإنساني بامتياز، سواء من حيث التفاعل بين العاملين فيه، أو بينهم وبين الجمهور، أو بين الجمهور نفسه حين يخرج من الصالة مزدحماً بالأفكار والأسئلة. وهل أجمل من حرارة التواصل المباشر بين البشر الذين جعلهم الله شعوباً وقبائل ليتعارفوا، أي ليتلاقوا ويتحاورا ويتناقشوا في كل ما يخص حياتهم المشتركة؟

وفي زمنٍ جعلته القوى المُهيمِنة زمنَ صراعِ الحضارات، تغدو تلك الحاجة (إلى المسرح) ملحة أكثر، لأن عالمنا يتعرض إلى عملية تدمير ممنهجة من خلال فرض ثقافة وحيدة سائدة تحت شعار عولمة متوحشة، جعلت الكوكب كله بمثابة “سوبر ماركت” هائلاً، والإنسان مجردَ زبون تقاس قيمته بقوته الشرائية لا بقوته الفكرية والإبداعية. وفي ظلّ هذا الواقع الذي تَسَلَّعَ فيه كلُّ شيء، يقف المسرح المنفتح على الفنون جميعها، والقادر على الاستفادة من العلوم جميعها، يقف في خط المواجهة الأمامي، لأنه لا يستطيع أبداً التخلي عن القيم الإنسانية الفكرية والروحية والمعنوية التي تشكّل جوهر وجوده وسرّ استمراره عبر الزمن.

رفيق علي أحمد

ولئن كانت العولمة في معناها الحقيقي لا كما هي سائدة اليوم، تعني انفتاح العالم على بعضه بعضاً، وتفاعل البشر في ما بينهم، وتلاقح الثقافات والأفكار. فإن المسرح يمثل المختبر الأهم لهذا التفاعل بين الأفراد والجماعات، وبين الشعوب على تنوعها واختلافها، وفي معزل عن قوتها العسكرية أو الاقتصادية، بما يحفظ ثرواتها الفكرية والمادية والتراثية، ويشكّل مكان تعارف والتقاء لأجل سلام البشرية القائم على حقّ كل شعب بحفظ أرضه وإنسانه وثقافته وكل ما يميزه عن سواه.

ففي ظلّ تعثر الحوار أو انعدامه بين الأنظمة السياسية والحكومات يبرز دور المفكرين والأدباء والفنانين في تقريب وجهات النظر بين الشعوب والحضارات. وهنا يتجدد الرهان على كون المسرح هو النموذج الأمثل لهذا الحوار انطلاقا من جوهر المسرح نفسه القائم على الحوار بين الممثلين أنفسهم، وبينهم وبين الجمهور، وقبل ذلك بين المؤلف ونصه والمخرج وعرضه. فاللعبة المسرحية برمّتها ما هي إلّا عبارة عن حوار متعدد الأشكال والاتجاهات، ودائماً في سبيل الإنسان وحقه في حياة أفضل.

نجدد رهاننا على المسرح ودوره ومعناه، ونحن ندرك أن المسرح في العالم كله يعيش أزمة حادة، وهي أزمة تتضاعف في حالة المسرح العربي /لأنها تأتي ضمن أزمات أعمّ وأشمل في السياسة والاقتصاد والاجتماع. لكن في معزل عن واقع الحال العربي فإن السؤال الدائم الذي نطرحه: متى لم يكن المسرح العربي في أزمة؟

جواباً على هذا السؤال أسمح لنفسي بأن أستعيد التوصيات التي صدرت منذ أكثر من أربعين عاماً عن أول مهرجان مسرحي شاركت فيه في دمشق، وكانت تشدد على تفعيل العمل المسرحي العربي وتطويره على صعيدي الشكل والمضمون مؤكدة على وجوب البحث عن السبل والأساليب لتمتين العلاقة العضوية بين العمل المسرحي والجمهور. من يومها حتى الآن لا شيء تغير، الأزمة نفسها، النقاشات نفسها، التوصيات نفسها وواقع الحال نفسه!

أسباب كثيرة أدت إلى ابتعاد الناس عن المسرح، منها ما يتعلّق بالواقع العام، ومنها ما يخصّ أهل المسرح وصنّاعه، وإذا كانت الأعمال المسرحية مرآة المجتمع فأبناء مجتمعاتنا لا يرون أنفسهم ولا واقعهم في هذه الأعمال. ومن أهم أسباب هذه الغربة هو “التغريب” الذي وقع فيه كثيرون منّا، إذ أن تقليد الأساليب الغربية من قبل بعض المسرحيين تطلعاً “للعالمية” وطمعاً بالجوائز، بات موضة ودليلاً على الحداثة و”العصرنة”، وللأسف فإن الكثير من المهرجانات المسرحية العربية تساهم في تشجيع هذه الظاهرة حيث تمتلئ القاعات بالمسرحيين المشاركين بأعمال يسمونها “نخبوية” في ظل غياب مؤسف للجمهور الذي من أجله وجد المسرح، بل إن بعض “المسرحيين” يذهب في تنظيره الغريب المجحف إلى حد القول إن الجمهور ضد المسرح والمسرح ضد الجمهور!

كأن المسرح لا تكفيه التحديات الكثيرة التي تواجهه في عصر الذكاء الاصطناعي حيث تحل الأجهزة الآلية مكان البشر، ويواجه الإبداع الفني تحدي التفاعل مع التكنولوجيا الحديثة، تأتي هجرة جيل كامل من المسرحيين إلى الأعمال التلفزيونية بحثاً عن فرصة عمل ومصدر رزق أو جرياً وراء نجومية تائهة. هذا الأمر خلق فجوة واسعة بين الأجيال، وأدى إلى فقدان حلقة وصل أساسية بين جيلين: الرواد والشباب. وكما هو معلوم فإن التواصل المباشر بين الأجيال أمر مهم وضروري لا تعوضه النظريات والدروس والكتب مهما بلغت من الجودة والقيمة.

ولا يسعني في اليوم االعربي للمسرح سوى التساؤل عن أسباب استمرار غياب التربية الفنية والمسرحية عن مناهجنا الدراسية اللهم إلا قلّة منها؟ والتمادي في تهميش المسرح وتجاهله من قبل العديد من وزارات الثقافة في بلداننا العربية، وعدم دعمها للأعمال المسرحية الجادة والمجددة بذريعة شحّ الميزانية ونقص الإمكانيات، فيما نلاحظ كيف تُصرَف الأموال الطائلة على أمور سطحية واستهلاكية تافهة، وكأن الأمم والشعوب تنهض وتتقدّم بلا آدابها وفنونها وفي مقدمها المسرح!

أما الطامة الكبرى والدائمة فهي الرقابة المستمرة على الإبداع المسرحي، وهي رقابة برؤوس متعددة مثل كائن خرافي: رقابة رجال السياسة ورجال الدين ورجال الأمن وسواهم من “رجال” يقفون سداً منيعاً في مواجهة رجل واحد، هو رجل المسرح أينما كان في هذه المدينة أو تلك، على هذه الخشبة أو سواها، ويضعون الحواجز والعثرات في طريقه. وإذا كان مَن يراقب الناس يموت همّاً، فإن الرقابة على الإبداع هي الموت نفسه، وهي ألد أعداء الفعل المسرحي. لأن الإبداع صنو الحرية. لا إبداع بلا حرية، لا مسرح، ولا حياة.

الرقابة من أي نوع كانت هي اعتداء على حرية المبدع المسرحي، لأنها تعطيل لإبداعه وحكمٌ عليه بالولادة ميتاً، فالمسرحي متى خضع لأوامر السياسي أو الفقيه تعطل دوره كباحث وناقد ومحاور وتحول إلى مجرد موظف “رسمي” يتلقى التعليمات وينفذ الأوامر…وكفى الله “المسرحيين” شرّ القتال!

لا، ليس هذا ما يريده أهل المسرح، ولا هذا ما يرضيهم أو يقبلون به، لأنهم خط الدفاع الأول عن الحرية، مثلما هم خط الدفاع الأول عن الحب والخير والجمال، أي عن الحياة، وإلّا لما كان المسرح أبا الفنون.

الكلام عن المسرح في يومه العربي كلامٌ ذو شجون، ما أن تسطّر فكرة حتى تداهمك أختها. فمن الرقابة إلى ضعف الإمكانيات

المادية التي تشكل حجر عثرة وعائقاً أساسياً أمام صناعة المسرح. وبرغم الإشارة والإشادة بكل المؤسسات والهيئات الداعمة معنوياً والمانحة مادياً للمسرحيين العرب، يظلّ التوجس مشروعاً من أن يميل هؤلاء المسرحيون إلى إنتاج أعمال “نخبوية” يتمحور هدفها من المشاركة في المهرجانات حول الحصول على جائزة مادية أو معنوية.

إن المسرحي الحقيقي المهجوس بالتعبير، من خلال المسرح، عن همومه وهموم ناسه لا يقف عند حدود ومصاعب، بل يبقى دائماً في شغف وترصد دائمين لواقع مجتمعه، وفي علاقة عضوية مع محيطه، يحكي لغة ناسه، لكنه في الوقت عينه ينفتح على ثقافات الآخرين لينهل منها ما يغنّي تجربته التي تقربه من جمهوره وتقرب الناس من مسرحه وتخلّق ذاك الحوار المرجو والتفاعل المنشود.

أتوجه إليكم برسالتي هذه، وأنا آتٍ من بلد تتنازعه المصائب والنوائب والتشظيّات السياسية والطائفية. بلد من زمن عزه، يوم كان يطلق عليه وطن الإشعاع النور وصولاً إلى يومنا هذا لا تزال عاصمته تفتقد لقاعة مسرحية تبنيها وتتبناها الدولة أو الهيئات المحلية من بلديات وسواها، فضلاً عن غياب جهات إنتاجية داعمة للمسرحيين، باستثناءات نادرة من هنا وهناك، ومع ذلك ورغم قساوة الزمن فإن هذه المدينة العصيّة على الموت(بيروت) لا تزال تنتج سنوياً ما بين ثلاثين إلى أربعين عملاً تتنوع وتتوزع على شتى المدارس والأساليب المسرحية المختلفة. حتى في المهرجانيين المسرحيين الأخيرين في عامي 2017 و2018 اللذين أقيما تحت شعار “مهرجان المسرح اللبناني” برعاية معنوية ومادية من قبل “الهيئة العربية للمسرح” تم اختيار ثمانية أعمال من بين أكثر من عشرين عملاً مسرحياً كانت قد عرضت للجمهور خلال العام بعد أن تمّ إنتاجها بموازنات مادية بسيطة، وبحماس وجهد عظيمين من قبل شباب شغوف بانتمائه للمسرح، وانتمائه للحياة.

أستطيع القول، انطلاقا من تجربتي الطويلة، بأن المسرح رغم كل معاناته لا زال فاعلاً ومؤثراً وجاذباً للجمهور. فبرغم الحواجز النفسية التي تفرضها الحدود الجغرافية المصطنعة، أو تفرضها السياسة ومصالح الساسة، يبقى المبدعون فكراً وفناً وثقافة وعلى قدر استطاعتهم، ورغم ضيق هوامش الحرية والإمكانيات، صلة خير بين شرائح مجتمعاتنا وبناة جسور تواصل وتفاهم بين شعوبنا.

المسرح، كما تعلمون، ورغم مساحته المحددة والمحدودة، يصبح بإبداع صنّاعه ومخيلة متفرجيه أرحب من الحياة نفسها، ويغدو فضاءً لا حدود له، يحتوي الوجود الإنساني كله، وفي الوقت نفسه يظل مكاناً للتواصل الواقعي والتلاقي المباشر بين البشر على اختلاف ميولهم وأهوائهم وأفكارهم.

ولعل السؤال الأكثر إلحاحاً الذي يواجهنا كمسرحيين عرباً هو كيف نعيد وصل ما انقطع مع أجيالنا الشابة التي تتطلع لمشاركتنا هذه المسؤولية؟ إذ إن استعادة الجيل المأخوذ ب”السوشال ميديا” ولغتها وإشاراتها ورموزها، والمستلب من لغته وثقافته وهويته، مهمة شاقة لا يقوى عليها المسرح وحده، وإنما هي مهمة كل المشتغلين في الشأن العام. لكن ربما علينا، نحن أهل المسرح وصنّاعه، أن ننزل إلى الشارع ونرصد هواجس الناس وهموهم وتطلعاتهم ونحولها أعمالاً فنية جذّابة تكون مرآة يرى الناس أنفسهم فيها دون تقليد أعمى للغرب، ولا إغراق في الموروث الشعبي، بل وفق مقولة المهاتما غاندي: أشرع نوافذي لكل ثقافات العالم شرط ألا تقتلعني من أرضي.

نريد مصالحة شبابنا عبر مسرح بسيط، لا مُبَسَّط، يجعلنا نرى صورة ناسنا وواقع مجتمعاتنا. وأن يكون هذا المسرح بصيص أمل في ظل ظلام التطرف بشقيه الأصولي والاستهلاكي، وفي مواجهة التعصب الأعمى والكراهية المتعاظمة من الإنسان لأخيه الإنسان، وما ينتج عن هذا الواقع المظلم من خراب جماعي عصيّ على الإصلاح وإعادة البناء.

نحن في أمسّ الحاجة إلى مسرح يهدم الحواجز النفسية والجغرافية بين البشر، ويقيم جسور التفاهم المتبادل بين الأخوة.

ولن يتسنى للمسرح تحقيق ما يصبو اليه إلّا إذا كان حراً لا يعترف برقابة، ولا تحده حدود، لينتج ويقدِّم ما يُعبِّر عن هويتنا الثقافية والإنسانية التي تشكّل مكوِّناً عضوياً من هوية العالم برمَّته.

ننتصرُ للمسرح ولحريته، ننتصر للحياة.